6 - Les programmes de satellites

6.2 - Les satellites de télécommunication

Les préliminaires

Depuis la fin du programme Symphonie, dont les deux satellites

ont été mis en orbite en 1974 et 1975, les industriels français

de l'espace attendent avec impatience que les administrations nationales

décident de la suite à lui donner.

Une expérience a été acquise dans le domaine des

télécommunications par satellites et, même si, pour

des raisons politiques, Symphonie n'a pu assurer une exploitation

commerciale, il a été démontré que les industriels

étaient capables de développer des solutions originales et

performantes. La durée de vie opérationnelle des satellites

dépassera finalement les prévisions initiales.

Un «lobbying» est entrepris pour que l'industrie française

puisse continuer d'occuper une position la plus forte possible dans un

domaine particulièrement prometteur.

À Thomson-CSF, les principales actions sont menées dès

1976 en direction de la DGT (Direction Générale des Télécommunications)

par une équipe composée de Michel Faingold, auquel succédera

Michel Lasalle, et de Gérard Coffinet, Directeur Commercial, à

partir de 1975, de la Division DFH. Avant de quitter cette Division, André

Lepeigneux a donné une impulsion de départ à ces actions.

Les administrations militaires, qui ont déjà passé

à Thomson-CSF (Département DSP) quelques marchés d'études

de faisabilité sur l'utilisation des satellites pour les télécommunications

militaires, sont l'objet de démarches visant à les persuader

qu'il est temps de passer aux réalisations concrètes.

Enfin, le CNES, qui a joué un rôle majeur dans le programme

Symphonie

et ne peut rester étranger à l'éventuelle mise en

oeuvre d'un système national de télécommunications

par satellites, fait également l'objet de pressantes démarches.

Bien que les interlocuteurs rencontrés dans les administrations

aient en général exprimé une certaine sympathie pour

les arguments exposés car ils ne sont, eux non plus, pas restés

inactifs depuis le succès du programme Symphonie, il faut

un certain temps avant que les intentions exprimées ne se matérialisent.

À un niveau différent, mais non sans énergie, car

le Département DSP vit alors sa «traversée du désert»,

sa Direction n'est pas restée inactive dans les démarches

auprès des administrations.

Au cours de l'année 1978, les orientations se précisent;

un programme national éventuel de télécommunications

par satellites utiliserait très probablement à la fois la

bande Ku et la bande C. Thomson-CSF est invité à présenter

des propositions d'études préliminaires, dont les marchés

devront être notifiés avant la fin de l'année. Le Département

DSP, avec l'assistance des services techniques de la Division DFH, prépare

des propositions sur ce que doivent être les points les plus difficiles

des études.

L'année 1978 se termine sans qu'aucun marché d'étude

n'ait été notifié. Heureusement, dès le début

de 1979, les événements se précipitent, et la décision

officielle d'un programme de satellites de télécommunications

national est annoncée le 20 février 1979, date de l'accord

donné par le Gouvernement. Il reste à choisir le maître

d'oeuvre et à préciser l'organisation industrielle.

A priori, rien n'empêche Thomson-CSF de se présenter

comme maître d'oeuvre potentiel car, après tout, il s'agit

d'un satellite de télécommunications. Cette voie n'est pas

retenue pour deux raisons, la première étant que dans l'esprit

des administrations françaises, les deux seuls industriels compétents

pour ce rôle sont MATRA et Aérospatiale, la seconde étant

que Thomson-CSF estime n'avoir pratiquement pas, au niveau national, de

concurrent valable pour la charge utile de télécommunications

et peut donc légitimement prétendre assurer cette responsabilité

auprès de l'un ou l'autre des maîtres d'oeuvre.

Cette optique est finalement retenue par la DGT et il est convenu qu'une

compétition sera ouverte entre MATRA et Aérospatiale pour

la maîtrise d'oeuvre du satellite, Thomson-CSF étant invitée

à proposer sa charge utile à chacun d'eux.

À la suite d'une demande de proposition émise par la DAII

(Direction des Affaires Industrielles et Internationales de la DGT)

le 13 avril 1979, un premier marché, dit de phase B, est notifié

à Thomson-CSF le 26 juillet 1979 pour l'étude de définition

préliminaire de la charge utile. Le chef de projet de cette étude,

menée par le Département DSP avec le concours des services

techniques de la Division DFH, est Maurice Dumas. En fait, les travaux

ont commencé par anticipation dès le mois de juin.

L'aboutissement de cette phase B est, outre un rapport de fin d'étude,

une proposition technique et industrielle qui doit être remise au

maître d'oeuvre pour être intégrée à sa

proposition pour le satellite complet.

Parallèlement, la compétition pour la maîtrise d'oeuvre

du satellite aboutit, le 21 septembre 1979, au choix de MATRA pour une

étude de phase B. La décision définitive concernant

les phases C et D sera prise «en fonction des résultats

de cette étude» qui, en particulier, doit «être

conduite dans le souci d'obtenir les meilleures contreparties à

l'exportation, y compris sur les charges utiles».

Avant que ce choix, d'abord prévu pour fin juillet 1979, ne soit

effectué, Thomson-CSF doit répondre à de nombreuses

questions de l'Administration sur ses conséquences dans divers domaines

tels que, par exemple, les avancées technologiques possibles, les

participations des industries étrangères, les perspectives

d'exportation de satellites dérivés de Telecom 1,

etc.

Dans ses réponses à de telles questions, Thomson-CSF s'efforce

toujours d'observer une stricte neutralité vis-à-vis des

deux sociétés concurrentes.

Les perspectives d'exportation de satellites dérivés de

Telecom

1 donnent lieu à la signature, au début de septembre

1979, d'un MOU (Memorandum Of Understanding) entre British Aerospace, MATRA

et Thomson. Ce MOU prévoit que, en cas de victoire de MATRA, les

trois sociétés s'engageront à négocier un accord

de coopération pour l'exportation de satellites dérivés

de Telecom 1.

Un MOU analogue a été signé fin août entre

Ford Aerospace, Aerospatiale et Thomson-CSF.

Une première réunion de «kick off» du programme

est tenue le 5 octobre 1979 avec le maître d'oeuvre et les diverses

administrations intéressées.

Les trois satellites objets du marché sont particulièrement

complexes. Les répéteurs composant la charge utile de télécommunications

doivent assurer les missions suivantes:

- cinq canaux en bande Ku (14/11 GHz) pour des liaisons de téléphonie

et de services spécialisés intra-entreprises, en France métropolitaine

et dans les pays limitrophes;

- un canal en bande Ku pour la distribution de programmes de télévision

et de vidéocommunication;

- quatre canaux en bande C (6/4 GHz) pour les liaisons téléphoniques

et la distribution de programmes de télévision entre la métropole

et les Dom-Tom;

- deux canaux en bande X (8/7 GHz) pour les communications gouvernementales

du système SYRACUSE (SYstème de RAdioCommunications

Utilisant un SatellitE).

Dans aucun satellite de télécommunications réalisé

jusqu'à cette époque on n'a pris le risque de faire cohabiter

trois bandes de fréquences en plus de la bande S utilisée

pour la télémesure et télécommande.

L'une des premières difficultés à résoudre

par les ingénieurs du groupe de projet mis en place à DSP

est de concevoir un plan de fréquences, à bord du satellite,

qui évite toute interférence.

La zone de couverture des antennes doit être adaptée à

chacune des missions:

- France et pays limitrophes pour la bande Ku;

- couverture «semi-globale» s'étendant de la Réunion

à la zone Antilles-Guyane, sans oublier Saint-Pierre-et-Miquelon,

pour la bande C;

- pinceau fin couvrant la zone Antilles-Guyane en bande C;

- couverture globale en bande X.

En plus de la charge utile de télécommunications, le Département

DSP doit fournir le sous-système de télémesure, télécommande

et localisation en bande S.

À l'instigation de l'Administration, Thomson s'assure les services,

en tant que consultant, de Hughes Aircraft, pour la définition de

la charge utile: cette requête est ouvertement justifiée par

l'organisme client comme devant réduire les risques dus au «manque

d'expérience» de l'industrie française.

En prenant connaissance des spécifications de la charge utile,

lorsqu'ils commencent leur travail au début de 1980, la première

réaction des représentants de Hughes Aircraft est de s'étonner

que l'on prenne le risque de faire cohabiter trois bandes de fréquences

dans la même charge utile. À leur avis, il vaudrait mieux

assurer les services prévus avec au moins deux satellites différents.

Après une continuation de la phase B en liaison avec le maître

d'oeuvre désigné, MATRA, et avec l'assistance technique de

Hughes, la phase de réalisation démarre effectivement en

juin 1980, le marché avec les administrations n'étant signé

que le 31 décembre 1980 pour deux satellites à lancer plus

un modèle de réserve au sol.

Pour ce marché, Thomson-CSF, dont la participation sera supérieure

à la moitié du total, a demandé à être

conjoint avec le maître d'oeuvre. L'Aérospatiale a accepté

cette demande, mais MATRA, qui sera finalement choisi, a refusé,

malgré les souhaits de la DGT. Thomson-CSF est donc sous-traitant

désigné, avec paiement direct, et MATRA est titulaire du

contrat.

La négociation donne lieu à quelques péripéties

dont certaines auront des conséquences fâcheuses sur la rentabilité

du programme à Thomson-CSF. Le Service Commercial de la Division

DFH a une longue expérience des négociations avec l'administration

des PTT et pourrait, dans une formule conjointe, en faire bénéficier

MATRA. Ce ne sera malheureusement pas le cas.

En particulier, une clause imposée par l'Administration transforme

une part non négligeable des paiements en «primes de vol»

payables seulement en cas de fonctionnement correct, et un an après

la mise en orbite de chacun des deux premiers modèles de vol. Pour

Thomson-CSF, cela représente 33 millions de francs, soit plus de

10 % du prix de sa fourniture. Le Service Commercial du Département

DSP, chargé d'établir le devis, n'a pas été

prévenu en temps utile de l'existence de la clause et n'a donc pas

été en mesure d'en tenir compte dans l'évaluation

des frais financiers.

Ce n'est que trois ans après la livraison du premier modèle

de vol de la charge utile que DSP pourra récupérer en totalité

les 33 millions de francs manquants avec, sur la totalité de l'affaire,

une marge sérieusement entamée.

Cette formule d'intéressement sous la forme de «primes

de vol» sera, par la suite, généralisée dans

la plupart des programmes de satellites en étant, à chaque

fois, précisée dans les appels d'offres, ce qui permettra,

à la différence de Telecom 1, d'en prévoir

les conséquences.

Le programme Telecom 1, outre le satellite, comprend la réalisation

de stations terriennes auxquelles s'intéressent la filiale Telspace,

chargée de ce domaine, ainsi que la Division Faisceaux Hertziens

(DFH) qui doit fournir une grande partie des matériels de ces stations.

Une Direction du Programme est créée au niveau de la Division

DFH et confiée à Jean-Louis de Montlivault, nouvellement

embauché en provenance de l'ESA, qui doit superviser l'exécution

de l'ensemble des marchés: charge utile du satellite, stations terriennes

et mise en place du réseau militaire SYRACUSE associé

à la charge utile militaire du satellite.

Le déroulement du programme à DSP

L'arrivée du programme Telecom 1 est à l'origine

d'une expansion très rapide du Département DSP qui, depuis

1976, a dû réduire ses effectifs au minimum acceptable pour

avoir des chances de redémarrer. Il faut embaucher rapidement et

former les nouveaux arrivants.

Le problème des surfaces industrielles devient rapidement critique

et il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux temporaires (Texas,

La Boursidière, Les Mureaux) tout en prospectant pour une nouvelle

implantation (Cergy, Toulouse…), en principe définitive.

Devant les risques courus à cause d'une expansion trop rapide,

il apparaît raisonnable de limiter ceux-ci en sous-traitant une partie

de la charge utile.

Les répéteurs en bande X (8/7 GHz), destinés aux

télécommunications gouvernementales, sont choisis pour cette

sous-traitance en plein accord avec les administrations clientes. Les raisons

de ce choix sont, en premier lieu, qu'il semble relativement facile de

trouver, aux États-Unis, des matériels quasi «standard»

opérant dans cette bande, et ensuite que cette décision préserve

les chances de DSP d'étendre son expérience dans les bande

C et Ku, dans le domaine très prometteur des télécommunications

civiles.

Les sous-traitances à Ford Aerospace

Trois industriels américains, connus pour avoir réalisé

des matériels en bande X, sont consultés: Hughes Aircraft,

Ford Aerospace et TRW. Hughes ne manifestant pas un réel intérêt

pour cette affaire, la compétition sera limitée à

Ford et TRW, et c'est Ford qui l'emportera.

On voit alors se créer une situation inédite: alors que

dans toutes les affaires de satellites de télécommunications

précédentes, et en particulier pour Intelsat, les

maîtres d'oeuvre ont été américains, les Européens

se contentent du rôle de sous-traitants. Cette fois-ci, le maître

d'oeuvre est français, donc a priori moins expérimenté,

alors que le sous-traitant est américain, c'est-à-dire, a

priori, plus expérimenté. Cette situation, qui ne pose

pas de problème important tant que l'affaire se déroule normalement,

a cependant pour résultat, lorsqu'une difficulté surgit,

une certaine réticence de la part de Ford à accepter les

observations des représentants de Thomson. Beaucoup d'opiniâtreté

est souvent nécessaire à ces derniers pour obtenir gain de

cause.

Le principal incident se produit tout au début de l'affaire.

Le contrat entre Ford et Thomson est paraphé par les deux parties

le 29 août 1980. Ford repousse ensuite la signature finale pendant

trois mois, conditionnant celle-ci à une modification de la spécification

sur la distorsion de phase.

En novembre 1980, Ford annonce la nécessité de trouver

une solution de remplacement à un transistor à effet de champ

dont le fournisseur a arrêté la fabrication. Début

décembre, Ford confirme qu'il doit s'orienter vers une solution

de remplacement et en indique les conséquences sur les coûts,

délais et performances.

Après une dure négociation, le contrat est enfin signé

le 13 décembre 1980, moyennant une augmentation de prix non négligeable:

650 000 dollars.

La suite de l'exécution du contrat se déroule sans incident

majeur sous l'oeil vigilant des ingénieurs résidents de DSP

à Palo Alto: Jean Ramis et Jacques Haydont, et les matériels

sont livrés dans les délais prévus.

D'autres matériels seront également sous-traités

à Ford: les alimentations (EPC) pour les tubes à ondes progressives

des répéteurs en bande Ku (12 GHz). Ces alimentations sont

supposées être très voisines de celles que Ford a fournies

en grande quantité pour les satellites Intelsat V.

Dans le cadre de cette fourniture, un incident notable mérite

d'être signalé, qui démontre que la rigueur adoptée

par DSP vis-à-vis de ses sous-traitants, même ayant des références

supérieures aux siennes, est loin d'être inutile.

Au cours d'essais de vide thermique effectués en 1982, des anomalies

de fonctionnement sont constatées sur le transformateur haute tension

de l'EPC qui, en principe, d'après Ford, est supposé être

qualifié par analogie avec celui d'Intelsat V.

À haute température et à la pression critique,

des disjonctions se produisent. Une longue analyse de défaillance

permet de constater l'apparition de fissures dans le matériau isolant

au voisinage de la température maximale d'essais, dues à

des dilatations différentielles. Des alimentations déjà

livrées sont reprises par Ford pour adjonction de dissipateurs thermiques

et le fournisseur doit relancer la fabrication d'un nouveau lot pour remplacer

les transformateurs où des fissures ont été constatées.

Ces sous-traitances à Ford Aerospace permettent à DSP

d'effectuer un bon apprentissage des méthodes à utiliser

pour mener à bien une sous-traitance à un grand industriel

américain.

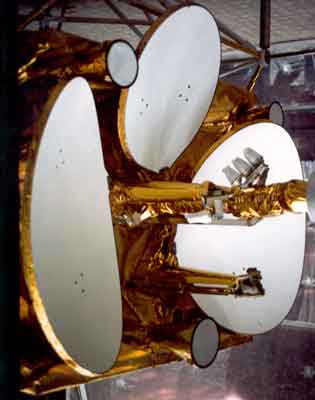

Les antennes

Le

sous-système «antennes» de Telecom 1 comprend

six antennes indépendantes: trois cornets et trois antennes à

réflecteurs. Le

sous-système «antennes» de Telecom 1 comprend

six antennes indépendantes: trois cornets et trois antennes à

réflecteurs.

Deux cornets assurent respectivement l'émission et la réception

en bande X, le troisième étant consacré à la

réception en bande C. Tous assurent une couverture globale.

La conception de ces trois cornets «corrugués» est

largement déduite de celle du cornet de réception en bande

C du satellite Symphonie. Leur étude et leur réalisation

ne se heurtent à aucun problème particulier.Les trois antennes

à réflecteurs se répartissent les fonctions suivantes:

- émission en bande C vers la France et les Dom-Tom (antenne

dite «semi-globale»);

- réception des six canaux en bande Ku en provenance de la métropole

et émission vers cette même couverture des canaux pairs en

bande Ku (antenne dite «14/12»);

- émission vers la métropole des canaux impairs en bande

Ku et émission d'un pinceau fin en bande C vers la zone Antilles-Guyane

(antenne dite «4/12»).

L'ensemble des antennes est entièrement réalisé

au Département DSP, à l'exception des réflecteurs

en fibres de carbone, sous-traités à l'Aérospatiale.

Cette dernière est également chargée d'effectuer les

essais d'environnement des antennes complètes.

La

source d'alimentation de l'antenne semi-globale donne l'occasion au laboratoire

Antennes de DSP de transformer en réalisations concrètes

les études d'antennes multisources qui ont commencé quelques

années auparavant, à l'occasion d'une proposition pour le

satellite brésilien. La

source d'alimentation de l'antenne semi-globale donne l'occasion au laboratoire

Antennes de DSP de transformer en réalisations concrètes

les études d'antennes multisources qui ont commencé quelques

années auparavant, à l'occasion d'une proposition pour le

satellite brésilien.

La seule difficulté notable rencontrée dans le domaine

radioélectrique concerne l'alimentation de la source de l'antenne

semi-globale qui, prévue initialement en câble coaxial, doit

finalement être remplacée par un guide d'ondes.

Par contre, la mise au point mécanique des réflecteurs,

puis de l'ensemble de chacune des antennes, donne lieu à de multiples

difficultés qui ne seront résolues qu'au prix de retards

sur les délais de livraison contractuels, ces derniers n'entraînant

heureusement pas de retard sur la livraison du premier modèle de

vol de la charge utile.

Il apparaît rapidement que les logiciels utilisés initialement

par l'Aérospatiale pour étudier les déformations thermoélastiques

des réflecteurs et des supports, particulièrement critiques

pour la stabilité des diagrammes de rayonnement et des directions

de pointage, ne sont que partiellement adaptés aux problèmes

à résoudre. De plus, DSP ne possède pas, à

l'époque, de compétences suffisantes pour superviser ce type

de travail.

Par approximations successives, et après des efforts méritoires

tant du côté de l'Aérospatiale que de celui de DSP,

les problèmes finissent par être résolus. Les antennes

sont conformes aux spécifications, et leur comportement en orbite

est conforme aux prévisions.

Les répéteurs «civils»

Bénéficiant de l'expérience acquise au cours

des études et réalisations faites pour les satellites Symphonie,

OTS et TDRSS, ainsi qu'au cours de l'exécution de marchés

d'étude obtenus auprès de l'organisation Intelsat, le développement

des répéteurs permet de matérialiser quelques innovations

technologiques. L'une d'elles consiste dans la réalisation de filtres

en fibres de carbone pour la bande C.

|

Multiplexeur de sortie (OMUX) de Telecom 1 en bande C

Technologies fibre de carbone

|

Les

études de base de cette technologie ont été faites

dans le cadre d'un contrat d'aide au développement attribué

par le ministère de l'Industrie. Quelques informations ont été

obtenues par Francis Violet au cours d'une mission aux États-Unis

mais, pour Jacques Urien, responsable de l'étude et du développement,

quelques «pièges» subsistent. Faire adhérer la

dorure aux parois internes des guides d'ondes et faire ensuite en sorte

qu'elle ne se décolle pas sous l'effet des cycles thermiques n'est

pas de tout repos. Il faut supporter quelques déceptions avant d'obtenir,

par une expérimentation minutieuse, des résultats reproductibles. Les

études de base de cette technologie ont été faites

dans le cadre d'un contrat d'aide au développement attribué

par le ministère de l'Industrie. Quelques informations ont été

obtenues par Francis Violet au cours d'une mission aux États-Unis

mais, pour Jacques Urien, responsable de l'étude et du développement,

quelques «pièges» subsistent. Faire adhérer la

dorure aux parois internes des guides d'ondes et faire ensuite en sorte

qu'elle ne se décolle pas sous l'effet des cycles thermiques n'est

pas de tout repos. Il faut supporter quelques déceptions avant d'obtenir,

par une expérimentation minutieuse, des résultats reproductibles.

Pour «draper» le tissu de fibres sur les mandrins, une opératrice

est spécialement formée.

Le problème de l'humidité n'est pas le moindre. Un filtre

réglé en atmosphère ambiante voit ses dimensions varier

au cours des essais sous vide. Il faut donc tenir compte de ces variations

pour le réglage, et réaliser ensuite une enveloppe étanche

permettant de maintenir un certain niveau de dessiccation pendant le séjour

des filtres dans l'atmosphère terrestre avant le lancement du satellite.

L'un après l'autre, tous ces problèmes sont patiemment

résolus, et c'est en grande partie grâce à la technologie

des filtres en fibres de carbone pour les répéteurs en bande

C que la charge utile de Telecom 1 peut satisfaire aux spécifications

de masse.

Pour les filtres en bande Ku, dont les dimensions géométriques

sont plus petites, la fibre de carbone n'amène pas un avantage déterminant

et la technologie utilisée est celle de l'Invar mince. Elle est

développée à Levallois, par la Division DFH qui ajoute

cette contribution à celle, très importante, qu'elle apporte

dans les études des autres circuits des répéteurs.

|

Multiplexeur de sortie (OMUX) de Telecom 1 en bande

Ku

Technologies invar mince

|

La

collaboration entre DFH et DSP dans le cycle allant des études aux

réalisations des matériels de répéteurs a été

«rodée» au cours des programmes précédents;

il y a, bien entendu, quelques désaccords momentanés qui

sont vite résolus, en grande partie grâce à l'action

de Pierre de Bayser qui, étant passé de DFH Levallois à

DSP Meudon en octobre 1979, connaît suffisamment les deux unités

pour régler rapidement les problèmes, en général

mineurs, qui peuvent survenir entre elles. La

collaboration entre DFH et DSP dans le cycle allant des études aux

réalisations des matériels de répéteurs a été

«rodée» au cours des programmes précédents;

il y a, bien entendu, quelques désaccords momentanés qui

sont vite résolus, en grande partie grâce à l'action

de Pierre de Bayser qui, étant passé de DFH Levallois à

DSP Meudon en octobre 1979, connaît suffisamment les deux unités

pour régler rapidement les problèmes, en général

mineurs, qui peuvent survenir entre elles.

Les études, le développement et les essais des répéteurs

de Telecom 1 ne donnent lieu qu'à peu d'incidents notables.

Le décollement d'un bloc de ferrite dans un isolateur au cours

d'un essai de qualification en septembre 1982 est à l'origine d'une

analyse de défaillance et à des essais de vieillissement

accéléré, dont les conclusions aboutissent à

un renforcement des précautions prises au cours du montage et à

des essais supplémentaires de déverminage.

Les premiers essais des oscillateurs locaux font craindre que les spécifications

de stabilité de fréquence sur sept ans ne soient pas tenues.

Des analyses théoriques et expérimentales, conduites à

partir du début de l'année 1983, mettent en évidence

quelques défauts de conception et de réalisation auxquels

il est remédié sans que cela n'affecte les délais

de livraison. Finalement, le comportement en orbite des oscillateurs locaux

s'avérera conforme aux spécifications.

Enfin, quelques tâtonnements seront nécessaires pour ajuster

les tensions de chauffage des cathodes des TOP à 12 et 7 GHz afin

d'assurer des durées de vie optimales.

Des modifications aux EPC sont finalement décidées et

aboutissent à des interventions à partir du début

de 1984, alors que le prototype de vol numéro un (PV1) et la charge

utile du MV2 sont déjà intégrés. Il s'agit

de modifier et d'ajouter des résistances de réglage. Au total,

vingt ATOP seront modifiés de janvier à juin 1984, dont neuf

au niveau du satellite intégré, sans démontage total

de l'équipement.

Ce n'est qu'au prix de rigoureuses procédures établies

avec le plus grand soin que ces modifications peuvent être effectuées

sans incident notable.

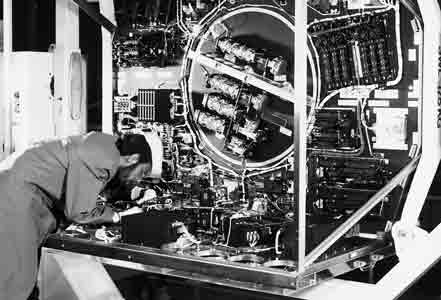

L'intégration

Deux types d'intégration sont effectués par ATES (Alcatel

Espace):

- la préintégration du sous-système télémesure-télécommande,

avant livraison au maître d'oeuvre MATRA. Cette opération,

pour laquelle le Service ES a acquis une bonne expérience dans les

programmes précédents, ne donnera lieu à aucun commentaire

particulier;

- l'intégration de la charge utile de télécommunications,

qui constitue un pas nouveau dans l'expansion du domaine de compétences

d'ATES.

|

|

La charge utile de Telecom 1

|

Dans le programme précédent, Symphonie,

les premières préintégrations des charges utiles ont

été dirigées par Siemens pour le MI et le MV1, avec

la participation de représentants de Thomson (DSP), alors que Thomson

a ensuite intégré les charges utiles du MQ et du MV2 avec

la participation de Siemens. Les intégrations finales dans le satellite

ont ensuite été conduites à l'Aérospatiale

par des équipes de plusieurs sociétés.

Pour Telecom 1, ATES reçoit du maître d'oeuvre MATRA,

pour chaque modèle, la partie de la structure devant supporter la

charge utile, et prend l'entière responsabilité de l'intégration

de cette dernière.

L'expérience récemment acquise dans le programme TDRSS

pour la réalisation et la mise en oeuvre de bancs de tests automatiques

est mise à profit, cette fois au niveau d'une charge utile complète.

|

|

L'équipe d'intégration de Telecom 1

|

C'est à Philippe Gsell, qui a fait ses premières armes

dans l'intégration de Symphonie, qu'est confiée la

responsabilité de l'intégration, tandis que Jean-Claude Lestriez,

qui a eu la charge des essais des récepteurs de TDRSS, dirige

la conception et la mise en oeuvre des bancs de tests.

Une autre innovation est expérimentée à l'occasion

de Telecom 1: le modèle de qualification (MQ), qui, dans

la plupart des programmes précédents, n'était plus

utilisé après avoir subi les essais dits de qualification,

doit, dans le programme Telecom 1, être utilisé comme

modèle de vol, avec le nom de prototype de vol numéro un

(PV1) après avoir subi, autant que nécessaire, une remise

en état après les essais de qualification.

|

|

Assembage de la charge utile de Telecom 1

|

Cette procédure, destinée à faire l'économie

d'un modèle, se généralisera dans la plupart des programmes

ultérieurs.

Les livraisons et les lancements

La charge utile du PV1 est intégrée à Toulouse

à partir de juin 1982 et livrée à MATRA le 9 juillet

1983.

Le satellite Telecom 1A est lancé de Kourou le 4 août

1984. Pour les autres modèles, les dates sont les suivantes:

- intégration de la charge utile du MV2 à Toulouse: juillet

à décembre 1983;

- lancement de Telecom 1B: 8 mai 1985;

- intégration de la charge utile du MV3 à Toulouse: janvier

1984 à février 1985;

- lancement de Telecom 1C: 11 mars 1988.

En raison de la longue durée du programme, plusieurs chefs de

projet successifs assumeront cette responsabilité pour la charge

utile. Après Maurice Dumas, qui dirige la phase B à partir

d'avril 1979, Philippe Blanchet prend la direction, de novembre 1979 à

octobre 1981. Il est remplacé en octobre 1981 par Bruno Blachier

auquel succéderont Jacques Beaucher de novembre 1982 à mai

1985, puis Pierre Jaubert de mai 1985 à la fin du programme, après

le lancement de Telecom 1C, en 1988.

La vie en orbite

Pour chacun des trois modèles de vol, les opérations

de recette en orbite permettent de constater des performances conformes

aux spécifications, à quelques détails près.

Cependant, pour le premier modèle, Telecom 1A, des incidents

répétés font grand bruit. Environ une fois par jour

après la mise sous tension des répéteurs, des disjonctions

intempestives se produisent sur au moins un des ATOP à 7 GHz et,

plus rarement, sur certains ATOP à 12 GHz.

Le phénomène causant ces interruptions est rapidement

identifié comme étant le même qui avait causé

des commutations intempestives sur le premier modèle de Symphonie:

les surfaces conductrices du satellite ne sont pas équipotentielles,

et les champs transitoires créés par des arcs électriques

induisent des signaux parasites dans certains circuits de télécommande.

Après chaque interruption, quelques minutes sont nécessaires

pour mettre en oeuvre la séquence de remise sous tension du TOP concerné.

Le malheur veut qu'une haute personnalité de la Défense

nationale exprime le désir d'utiliser un circuit téléphonique

passant par Telecom 1A juste au moment où une disjonction

vient de se produire. Le problème technique à résoudre

est instantanément devenu une affaire d'État !

Pour Telecom 1A, il n'existe aucun remède. Pour les modèles

suivants, le maître d'oeuvre réalise les connexions nécessaires

pour que la surface extérieure du satellite soit effectivement équipotentielle.

À titre de précaution supplémentaire, on modifie certaines

parties du câblage de la charge utile afin d'éviter la formation

de boucles captant l'énergie parasite, et on dispose des filtres

sur les connexions filaires à l'entrée des alimentations

des TOP. Aucun incident de ce genre ne se produira sur Telecom 1B

ni sur Telecom 1C.

Telecom 1A et Telecom 1C assureront tous deux leur service

au-delà de leur durée de vie nominale de sept ans. Telecom

1B sera mis hors service le 15 janvier 1988 à la suite d'une

panne survenue dans l'alimentation de son système de contrôle

d'attitude.

|