|

|

2- Le détachement de longue durée (quinze à dix-huit mois) de quatre ingénieurs qui participent aux activités d'intégration des modèles de vol à partir de mai 1970. Leurs affectations sont les suivantes : - Georges Blondin participe au développement des matériels d'essais ; - Jean-Marie Fourquet est affecté à l'une des équipes («shift») chargée, au rythme des 3 x 8 heures, de l'intégration du modèle de vol F4 ; - Gilles Griffon du Bellay est affecté à l'équipe qui apporte son support aux différentes équipes d'intégration pour les essais des charges utiles de télécommunications ; - Jean-Claude Héraud participe d'abord à l'intégration

du modèle de vol F2 avant de se voir confier la responsabilité

d'un «shift», qu'il assurera de bout en bout, pour l'intégration

du modèle F3.

À l'exception de Gilles Griffon du Bellay qui, pour des raisons personnelles, a décidé de rester en Californie, les autres ingénieurs reviennent au Département Espace-Satellites à l'automne de 1971 avec une formation et une expérience qui apportent beaucoup au Département, ainsi qu'à eux-mêmes pour la suite de leur carrière. À ce sujet, une anecdote mérite d'être mentionnée, qui témoigne de la qualité du travail fourni par ces ingénieurs et de l'excellent souvenir que certains d'entre eux ont laissé chez Hughes. En 1972, pendant l'intégration des quatre modèles suivants d'Intelsat IV, Hughes a quelques problèmes de tenue de délais et décide d'augmenter momentanément ses effectifs d'intégration. C'est alors que Bill Murray, responsable de cette activité chez Hughes, demande à la Direction du Département ESA s'il lui serait possible de détacher à nouveau pour quelque temps Jean-Marie Fourquet, Jean-Claude Héraud, ou les deux. Malheureusement, les besoins opérationnels de l'époque ne permettent pas de donner suite à cette demande, d'autant que, pour des raisons tant familiales que personnelles, les intéressés, très honorés par cette demande, ne souhaitent pas s'expatrier à nouveau pour un travail qu'ils ont jugé particulièrement épuisant. Il convient enfin de noter que Gilles Griffon du Bellay, resté

en Californie, obtient, environ une année plus tard, un poste à

la «Space and Communications Division» de Hughes où

il poursuivra une brillante carrière.

3- La fabrication et les essais pour trois des quatre modèles de vol de la première tranche du sous-système complet de télémesure et télécommande en bande C : émetteurs, récepteurs, codeurs, décodeurs et antennes. Il s'agit d'une fabrication sur plans de matériels conçus par Hughes, qui fournit gratuitement les composants haute fiabilité. Il y aura quelques «alertes composants» déclenchées par des problèmes de fiabilité détectés chez Hughes ou chez d'autres sous-traitants. Dans chaque cas, il faudra, selon des procédures précises et mises en oeuvre avec minutie, ex-traire les composants présumés défectueux de matériels qui sont parfois terminés et les remplacer en reprenant, bien entendu, tous les essais après le remplacement. Ces travaux de fabrication et d'essais, encadrés par un inspecteur résident de Hughes, qui se comporte certes comme un inspecteur, mais aussi comme un professeur, contribuent énormément à la formation des services techniques et de fabrication du Département ESA ainsi que de son service «Qualité». On peut dire, sans exagérer, que le programme Intelsat IV,

où le client direct est un industriel qui non seulement signale

les anomalies mais participe activement à l'élaboration de

leurs solutions, aura été pour la Division MAS puis pour

le Département ESA la meilleure école, dont l'enseignement

aura créé une compétence et un état d'esprit

engageant l'avenir pour la décennie suivante.

Les matériels et leur réalisation

|

|

|

Exemple de techologie "MICAM" |

Les parties digitales du sous-système (codeur et décodeur) sont réalisées selon une technologie originale baptisée MICAM et développée par Hughes. Les composants (transistors, circuits intégrés, résistances, condensateurs) sont alignés par collage sur des plaquettes d'aluminium de forme allongée qui portent chacune de cinq à dix composants.

Des pattes de connexions isolées sont fixées sur la face opposée de chaque plaquette, perpendiculairement à son grand axe. C'est sur ces pattes que l'on fixe, par soudure électrique, les connexions des composants en laissant une longueur suffisante pour que, en cas de nécessité de changement du composant, on puisse couper la partie soudée, enlever le composant et souder les connexions de son remplaçant sur la partie restante de la patte. Ce système permet d'effectuer jusqu'à deux changements successifs du même composant.

Après alignement des plaquettes dans un boîtier plat, les connexions entre plaquettes sont effectuées dans un plan qui leur est perpendiculaire. Le boîtier est ensuite «potté» et fermé.

Lorsque, à la suite d'une panne en cours d'essais ou d'une «alerte composants», un remplacement s'avère nécessaire, les «artistes» du Service Fabrication ouvrent le boîtier, pratiquent, avec l'équivalent d'une fraise de dentiste, des tranchées dans le matériau du «potting», afin de pouvoir ensuite couper les connexions de la plaquette, extraire celle-ci et y remplacer enfin le composant défectueux.

Le «moniteur de travaux pratiques» pour ce genre d'opération, tout au moins à leur début, est John Wood, inspecteur résident de Hughes, qui y fait preuve d'une grande patience associée à une parfaite courtoisie. Sous l'impulsion de Francis Violet, le Département ESA fait ensuite évoluer le procédé MICAM en y apportant des améliorations.

Après la fabrication, les mises au point et essais de matériels sont exécutés par les deux services techniques du Département, le Service HY de Marcel Palazo, assisté de Jacques Gillet et André Arbonel, pour les émetteurs, récepteurs et antennes, et le Service ES de Roland Gosmand, pour les codeurs et décodeurs.

Afin de coordonner l'ensemble des travaux et de canaliser les liaisons avec Hughes, un chef de projet Intelsat IV a été nommé pour le Département ESA : ce poste est occupé initialement par Roger Durand qui, affecté ensuite au programme Symphonie, est remplacé, à partir du début de 1971, par Guy Bertaud qui vient de rentrer d'El Segundo.

La fabrication et les essais de trois sous-systèmes pour les modèles F2, F3 et F4 s'échelonnent de fin 1969 à fin 1970.

Finalement, des matériels fabriqués par Thomson-CSF pour

F2 voleront malgré tout sur le modèle F1, le dernier de la

série, lancé le 22 mai 1975. À la suite d'incidents

sur les matériels fabriqués par Hughes et destinés

à F1, les matériels de Thomson-CSF auront, en cours d'intégration,

été utilisés comme rechanges et remplacés ensuite

sur F2 par les matériels de Hughes réparés.

Vers la fin de l'année 1969, Hughes entre en négociations

avec Intelsat pour la fourniture de quatre satellites supplémentaires

(F5 à F8) prévus en option dans son premier contrat.

La discussion sur les prix est sévère et cette sévérité est, bien entendu, répercutée par Hughes dans ses négociations avec ses sous-traitants.

Les négociations avec Thomson-CSF pour cette nouvelle fourniture, commencées fin 1969, durent jusqu'à fin avril 1970. L'expérience des trois premiers satellites a permis d'établir une proposition basée sur des données plus précises mais, entre-temps, suite aux événements de 1968, les taux horaires d'une bonne partie de l'industrie française, et donc de la Division MAS, ont sérieusement augmenté par rapport à ceux utilisés pour la première proposition.

Dans cette dernière, les faibles taux horaires pratiqués chez Thomson par rapport à ceux de Hughes avaient permis aux prix de vente de Thomson d'être à peu près comparables aux coûts de production de Hughes. Ce dernier n'avait donc aucun désavantage à sous-traiter, si ce n'est celui qui résulte des frais entraînés par la formation et le contrôle du sous-traitant.

En 1970, si les prix de vente de Thomson-CSF sont peut-être encore compétitifs avec les prix de vente de Hughes, ils sont loin de l'être vis-à-vis de ses coûts de production, et c'est ce dernier critère que Hughes utilise dans les négociations. N'ayant pu obtenir d'Intelsat qu'une compensation très partielle pour ce qu'il estime être une contrainte nouvelle, Hughes décide de réduire les quantités de matériels sous-traités à Thomson.

Pour les trois satellites F6, F7 et F8 de la seconde tranche des Intelsat IV, Thomson-CSF n'aura à fabriquer, dans le sous-système de télémesure-télécommande, que les émetteurs, récepteurs et antennes. La fabrication des codeurs et décodeurs reste chez Hughes.

À Thomson-CSF, les fabrications des matériels pour cette seconde tranche débutent au milieu de l'année 1970, et les dernières livraisons sont effectuées au début d'octobre 1971. L'inspecteur résident de Hughes, John Wood, quitte Vélizy vers le 10 octobre.

Depuis le début de 1970, la «Space Systems Division»

de Hughes, dirigée par Fred Adler, est devenue une unité

plus importante : le «Space and Communications Group». Il est

dirigé par Albert Wheelon dès sa création et jusqu'au

programme Intelsat VI dont il sera question un peu plus loin.

Le tableau ci-dessous donne les dates des lancements des satellites

Intelsat

IV où figurent des matériels fabriqués par Thomson-CSF

:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hughes

tient à donner un aspect solennel au premier lancement, celui de

F2. Trois représentants de Thomson-CSF sont invités : Marc

de Saint-Denis, Directeur des Affaires Civiles, qui représente le

Président Bouyssonnie, Alexandre Boudigues, Directeur de la Division

AVS (à droite sur la photo), et Jacques Chaumeron, Directeur du

Département ESA.

Hughes

tient à donner un aspect solennel au premier lancement, celui de

F2. Trois représentants de Thomson-CSF sont invités : Marc

de Saint-Denis, Directeur des Affaires Civiles, qui représente le

Président Bouyssonnie, Alexandre Boudigues, Directeur de la Division

AVS (à droite sur la photo), et Jacques Chaumeron, Directeur du

Département ESA.

Après un dîner solennel émaillé de discours, tenu dans la soirée du 20 janvier, et une visite officielle du centre spatial Kennedy dans la matinée du 21, le lancement est prévu le même jour, vers 19 h 30. Malheureusement, dans le courant de l'après-midi, un sondage météorologique révèle l'existence d'un cisaillement de vents (wind shear) atteignant jusqu'à 240 kilomètres/heure entre les altitudes de 40 000 et 45 000 pieds (12 000 à 13 500 mètres). C'est bien au-delà des conditions que peut supporter le lanceur Atlas, et le lancement est reporté de vingt-quatre heures.

Le lendemain matin 22 janvier, les conditions météorologiques

sont bonnes mais le sondage de l'après-midi annonce le retour du

cisaillement à un niveau semblable à celui de la veille.

Ce scénario se reproduit les deux jours suivants et ce n'est que

le lundi 25 janvier que le lancement peut avoir lieu, à 19 h 26

heure locale. Aucun des invités n'ayant prévu dans son emploi

du temps plus d'un ou deux jours de retard, ce lancement est effectué

en petit comité. Aucun représentant de Thomson-CSF ne peut

y assister.

Dès

le début de 1970, des rumeurs commencent à circuler sur ce

que sera la suite du programme Intelsat après la réalisation

de huit Intelsat IV. On peut s'attendre, dans les années

à venir, à l'élaboration par Intelsat de nouvelles

spécifications devant aboutir à un nouvel appel d'offres

pour des satellites de capacité plus importante, et bénéficiant

de l'évolution de la technologie. On commence donc à parler

du futur Intelsat V.

Dès

le début de 1970, des rumeurs commencent à circuler sur ce

que sera la suite du programme Intelsat après la réalisation

de huit Intelsat IV. On peut s'attendre, dans les années

à venir, à l'élaboration par Intelsat de nouvelles

spécifications devant aboutir à un nouvel appel d'offres

pour des satellites de capacité plus importante, et bénéficiant

de l'évolution de la technologie. On commence donc à parler

du futur Intelsat V.

Il est de bonne guerre que le titulaire du précédent contrat cherche à tirer profit de ses réalisations en les faisant évoluer.

Hughes élabore donc une nouvelle proposition à Intelsat pour des satellites d'une masse voisine de celle des Intelsat IV mais fournissant vingt canaux de répéteurs entièrement redondants, au lieu de douze, et des antennes permettant une couverture mieux adaptée aux zones à desservir, ainsi que la réutilisation de fréquences obtenue grâce au découplage des différents faisceaux.

Cette proposition donne suite à un nouveau contrat pour la fourniture de six satellites baptisés Intelsat IVA. Le Département ESA espère fermement participer à la réalisation de ces satellites, au moins dans les mêmes conditions que pour la seconde tranche des Intelsat IV.

Malheureusement, il n'en sera pas ainsi, pour les raisons qui sont exposées

ci-après.

Dès les premières rumeurs sur un futur programme Intelsat

V, la question se pose pour Thomson-CSF de rechercher les conditions

optimales pour y préparer une participation substantielle. L'une

des ambitions est en particulier de ne pas se limiter à la télémesure

et à la télécommande, baptisées par certains

«télécommunications de servitude», mais de participer

à ce qu'il convient d'appeler la partie «noble», c'est-à-dire

la charge utile de télécommunications : répéteurs

et antennes. Ce devrait être un moyen de valoriser dans le domaine

des satellites les compétences acquises par la Division DFH dans

le domaine des faisceaux hertziens.

Vladimir Altovsky, Directeur du Bureau des Activités Spatiales auprès de la Direction Générale, et à ce titre responsable de l'animation de ces activités, entreprend de rechercher une solution au problème posé.

À l'époque, il est difficile d'envisager, pour un programme Intelsat, et pour de multiples raisons, que le maître d'oeuvre ne soit pas américain. C'est donc vers les États-Unis que s'orientent les recherches.

La question est naturellement posée en premier lieu à Hughes de l'éventuelle participation de Thomson-CSF à un programme Intelsat V.

Hughes, qui travaille exclusivement à la promotion de sa proposition de satellites Intelsat IVA et dont l'intérêt est de retarder au maximum un éventuel programme Intelsat V, répond qu'il est prématuré de parler d'Intelsat V et qu'il n'envisage pas, sur Intelsat IVA, de modifier son plan de sous-traitances par rapport à celui pratiqué sur Intelsat IV. En d'autres termes, Thomson-CSF doit se contenter pour l'instant de fabriquer des matériels de télémesure et télécommande sur plans de Hughes.

Cette position ne comblant en rien les désirs de la Direction Générale de Thomson-CSF, Vladimir Altovsky va poser les mêmes questions à Lockheed, concurrent malheureux de Hughes pour Intelsat IV et qui a, à l'époque, fait participer CSF à sa proposition.

Les dirigeants de Lockheed, qui, à la suite de leur échec sur Intelsat IV, ont ressenti l'existence d'une faiblesse dans le domaine des télécommunications, acceptent avec un certain enthousiasme l'arrivée dans leur équipe d'une société capable de remédier à cette faiblesse.

Dans la seconde moitié de 1970, un accord est négocié entre Lockheed et Thomson-CSF d'après lequel, dans la proposition préparée par Lockheed pour Intelsat V, Thomson-CSF prendra la maîtrise d'oeuvre de la charge utile de télécommunications. Lorsque l'existence de cet accord est connue de Hughes, la sanction est immédiate : Thomson-CSF ne se verra confier aucune sous-traitance dans le programme Intelsat IVA.

Le plan de charge à court terme du Département ESA s'en

trouve sérieusement affecté mais les perspectives à

moyen terme restent grandioses. On peut toujours rêver !

La compétition pour le programme Intelsat V, qui sera

évoquée en détail plus loin, a lieu en 1975.

Les candidats à la maîtrise d'oeuvre entreprennent chacun la promotion de leur proposition auprès des gouverneurs d'Intelsat. C'est là que les dirigeants de Hughes se rendent compte que le fait d'avoir éliminé le constructeur français Thomson-CSF risque d'indisposer à leur égard le gouverneur français.

Afin de renouer des relations acceptables, Hughes, avec lequel la Direction du Département ESA, personnalisée par Jacques Chaumeron et Pierre Gautier, a maintenu des contacts, décide de sous-traiter à Thomson-CSF les parties radioélectriques (émetteurs, récepteurs et antennes) des deux derniers modèles, F5 et F6, des satellites de la série Intelsat IVA.

Il s'agit toujours d'une fabrication sur plans fournis par Hughes, de matériels très voisins de ceux déjà fournis pour Intelsat IV.

Arrivant à un moment où la charge de travail du Département DSP diminue dangereusement, ce marché, quoique modeste, est le bienvenu, et son exécution se déroule sans incident notable.

Les deux satellites sont lancés respectivement le 29 septembre

1977 pour F5 (échec) et le 31 mars 1978 pour F6.

C'est à l'occasion du programme Intelsat IV que le

Département DSP fait connaissance avec le système des «incentives»,

également appelées primes de vol, qui consistent pour le

client à différer le paiement d'un certain pourcentage du

montant du contrat et à procéder à des règlements

échelonnés en fonction des performances des satellites au

cours de leur vie en orbite.

Ce système est repris en Europe dans le programme Symphonie et se généralisera par la suite à la plupart des programmes de satellites de télécommunications.

Pour Intelsat IV et IVA, Hughes fait participer ses sous-traitants

au système, et les paiements à Thomson-CSF des primes de

vol correspondantes se termineront en 1979.

Comme il a été mentionné plus haut dans le

paragraphe consacré à Intelsat IVA, les premiers contacts

sont établis avec Lockheed par Vladimir Altovsky dès 1970.

Les relations dans le domaine spatial entre la Division DFH (Faisceaux Hertziens), qui détient la compétence technique pour les répéteurs de télécommunications, et le Département ESA (Espace-Satellites) de la Division AVS (Avionique et Spatial), bien que définies dans leurs grandes lignes par diverses notes d'organisation, ne sont pas encore codifiées dans le détail, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreuses divergences d'interprétation.

Lorsque les premières discussions entre Vladimir Altovsky et les dirigeants de Lockheed convergent vers une attribution à Thomson-CSF de la responsabilité de l'ensemble des répéteurs de télécommunications dans une future proposition Intelsat V, il apparaît que les premières tâches devront porter sur des études de définition préliminaires de ces répéteurs, et que ce type de tâche devra être pris en charge par la Division DFH.

Alors que les répéteurs des satellites Intelsat précédents opéraient uniquement en bande C (6/4 GHz), il est admis que les futurs satellites Intelsat V auront quelques répéteurs fonctionnant en bande Ku, qui, au moins pour les zones du globe où le régime et la nature des pluies ne causeront pas une atténuation prohibitive, permettront de pallier l'encombrement prévisible de la bande C.

Pour se préparer à la future compétition, il va falloir mener des études préliminaires, aussi bien au niveau du sous-système répéteurs que des différents matériels (récepteurs, filtres, amplificateurs) qui doivent y entrer.

Sur le plan technique, la direction des opérations est confiée au Bureau Spatial de la Division DFH avec pour principaux intervenants Savely Schirmann et Bruno Blachier, récemment rentré d'un séjour de plusieurs années aux «Comsat Laboratories» où il s'est illustré dans des études de filtres multiplexeurs pour les satellites Intelsat. Pour les matériels de répéteurs en bande C, une expérience est en cours d'acquisition avec le programme Symphonie. Pour la bande Ku, la Division DFH s'intéresse dès 1970 aux appels d'offres lancés par l'ESRO pour des études de matériels fonctionnant dans cette bande, et partage ensuite avec AEG-Telefunken l'étude d'un répéteur dit «modulaire», qui sera celui du futur satellite OTS (Orbiting Test Satellite).

On peut donc prévoir qu'au moment où sortira l'appel d'offres pour Intelsat V Thomson-CSF disposera de quelques références.

De nombreuses discussions ont lieu entre représentants de Thomson-CSF,

principalement le BAS et la Division DFH, et représentants de la

Missile and Space Division de Lockheed, installée à Sunnyvale

(Californie) près de San Francisco.

Au début de 1972, la Comsat lance pour Intelsat une consultation

pour un premier programme d'étude baptisé Early Intelsat

V qui doit aboutir à un avant-projet de satellite permettant

à cette organisation de préciser les spécifications

des futurs satellites Intelsat V.

Lockheed a fait savoir très clairement dès le début que le budget alloué par la Comsat ne permettrait pas de financer la totalité des travaux et qu'il appartiendrait à chacun de ses partenaires de participer au financement de sa contribution respective.

Le Département ESA, qui devra intervenir pour la fabrication des matériels et qui souhaite ne pas rester étranger à leur étude afin de veiller dès le départ au respect des contraintes spatiales, estime devoir assurer une certaine présence dans le dispositif initial.

Il s'ensuit une longue négociation qui a été relatée par ailleurs, et qui aboutit à la signature en février 1972 d'un protocole d'accord définissant le plus précisément possible le partage des responsabilités entre les Divisions DFH et AVS dans ce type d'affaire.

Du côté d'AVS (Département ESA), Jean Guillemin est désigné comme interlocuteur de Savely Schirmann et de Bruno Blachier dans l'affaire Early Intelsat V.

Le travail sur l'étude Early Intelsat V commence en avril 1972. Il faut fournir à Lockheed non seulement un avant-projet de répéteurs mais également tous les autres éléments devant entrer par la suite dans une proposition : organisation, répartition des travaux, plannings, estimation des coûts. Il s'agit en fait de ce que les Américains appellent un «Mock Proposal», c'est-à-dire un premier exercice de proposition dans son ensemble.

Pour cette dernière partie, le Département ESA doit intervenir en tant que futur responsable de la phase de réalisation des matériels et du sous-système. Il prend donc la direction de cette dernière partie du travail où Guy Bertaud remplit un rôle important.

Le Service Commercial du Département ESA en achève la mise en forme, en particulier pour la partie financière. Pierre Gautier et Guy Muzard y sont les principaux acteurs. L'ensemble du travail est achevé au début de 1974.

En même temps, un protocole d'accord, spécifique à Intelsat V, est établi entre les Divisions AVS et DFH pour définir avec précision les tâches et les responsabilités de chacun en cas d'exécution du programme.

Après remise du travail à Lockheed, l'année 1974 et une bonne partie de l'année 1975 voient se dérouler quelques discussions et travaux complémentaires.

Au début de 1974, le responsable du projet chez Lockheed a été changé. Joseph Knopow a été remplacé par John Hockenberry, ce qui a causé quelques perturbations à ce stade avancé de la préparation de la proposition.

En fait, parmi les principaux acteurs participant au programme à Thomson-CSF, l'optimisme ne règne pas quant aux chances de Lockheed de s'imposer dans la compétition pour Intelsat V.

Du côté du Département ESA, qui devient DSP en 1975,

on commence à envisager des solutions de secours pour préserver

quelques chances de participer au programme.

La recherche de ces solutions est menée à partir de

la fin de 1975, essentiellement par les dirigeants du Département

DSP, Jacques Chaumeron, Directeur, et Pierre Gautier, chef des services

commerciaux, avec le plein accord d'André Lepeigneux, nouveau Directeur

de la Division DFH à laquelle DSP vient d'être rattaché.

Outre Lockheed, les compétiteurs prévus sont Hughes, TRW et l'ancienne société Philco, récemment rachetée par le constructeur d'automobiles Ford et qui prendra le nom de Ford Aerospace.

Les études financées par l'Agence spatiale européenne pour son programme expérimental de satellites de télécommunications en bande Ku permettent à Thomson-CSF de faire état d'une expérience et d'une certaine avance technique dans le domaine des récepteurs en bande Ku, où des solutions originales ont été expérimentées. Aucun développement équivalent n'a été fait de l'autre côté de l'Atlantique.

Il est donc décidé de proposer à Hughes de nous confier la réalisation des récepteurs en bande Ku avec laquelle nous pouvons apporter un «plus» à sa proposition.

Après quelques discussions, Hughes comprend l'intérêt de cette offre qui, valorisant la technologie développée en Europe, peut lui apporter, lors du vote final, l'appui de quelques délégations européennes.

La sous-traitance par Hughes à Thomson-CSF de matériels pour les deux derniers satellites Intelsat IVA est une autre action dans le sens de la «réconciliation» et de la recherche de l'appui de la délégation française.

Vis-à-vis de TRW et de Ford, l'approche est plus générale. Outre l'offre des récepteurs en bande Ku, on fait valoir qu'une importante participation de Thomson-CSF peut influencer favorablement le vote de la délégation française.

Les dirigeants de TRW acceptent le principe d'une sous-traitance de matériels à Thomson-CSF sous forme de récepteurs en bande C ou en bande Ku, les quantités ne pouvant être très importantes car cette société a déjà prévu une part française non négligeable en direction de son allié habituel : MATRA.

Chez Philco, par contre, dont des représentants ont visité

Vélizy en 1975, Jacques Chaumeron et Pierre Gautier se voient répondre

à Palo Alto que Ford a déjà prévu d'importantes

sous-traitances à l'Aérospatiale, et qu'il n'y a nul besoin

d'augmenter la participation française au-delà des TOP à

12 GHz qui doivent être fournis par la Division Tubes Électroniques

(DTE) de Thomson-CSF.

Le bilan des participations du Département DSP aux différentes

propositions est le suivant :

- Lockheed : maîtrise d'oeuvre du sous-système répéteurs avec des sous-traitances d'équipements dans différents pays ;

- Hughes : fourniture des récepteurs à 14 GHz ;

- TRW : promesse de sous-traitance de quelques récepteurs ;

- Ford : néant.

Au cours d'un premier examen des propositions remises au début de 1976, le Conseil des gouverneurs d'Intelsat décide d'éliminer Lockheed et TRW, et de retenir provisoirement Hughes et Ford en leur donnant quelques semaines pour fournir une «Best and Final Offer».

Les grandioses espoirs de Thomson-CSF, entretenus pendant les cinq dernières années, s'écroulent et, pour avoir l'espoir que DSP fournisse quelques matériels électroniques, il faut soutenir à fond la proposition de Hughes.

Un effort important de «lobbying» est entrepris par Pierre Gautier qui, à peine rétabli d'une intervention chirurgicale, se rend à Washington, en juillet 1976, pour assister les dirigeants de Hughes dans leurs dernières démarches. Malheureusement, Hughes n'a pu suivre la baisse de prix de dernière heure faite par Philco-Ford et ce sont ces derniers qui l'emportent.

Pour Thomson-CSF, l'honneur est sauf car la Division DTE va fournir

des TOP, mais pour DSP c'est le néant, et une aggravation de la

«traversée du désert» déjà commencée.

Il reste cependant un élément positif : les contacts noués

avec TRW permettront à DSP d'être consulté l'année

suivante pour les soixante récepteurs en bande Ku du programme TDRSS,

et ensuite de gagner cette affaire.

Les

préparatifs pour la compétition en vue d'Intelsat VI

commencent en 1980, c'est-à-dire quatre ans après celle d'Intelsat

V.

Les

préparatifs pour la compétition en vue d'Intelsat VI

commencent en 1980, c'est-à-dire quatre ans après celle d'Intelsat

V.

Dès le milieu de 1980, Intelsat décide de préparer un appel d'offres pour un Intelsat VI de capacité élevée (trois fois celle d'Intelsat V), et bénéficiant de nouvelles technologies devenues disponibles. Le premier modèle doit être mis en orbite en 1986. Les lanceurs envisagés sont la navette spatiale (STS) et la future Ariane IV, mais ni l'une ni l'autre n'est encore opérationnelle.

La sortie de l'appel d'offres est prévue pour mars 1981. L'organisation fait savoir qu'elle apprécierait une importante participation d'industriels non américains.

Depuis la compétition pour Intelsat V, le Département DSP a acquis quelques bons arguments pour attirer l'attention des maîtres d'oeuvre potentiels. En particulier, l'offre de récepteurs à 14 GHz contenue dans la proposition de Hughes a été la seule fourniture étrangère ayant fait l'objet, dans le rapport d'évaluation technique d'Intelsat sur cette proposition, d'un commentaire particulier en termes très favorables.

D'autre part, la phase de réalisation du programme Telecom 1 a commencé au début de 1980, et le Département y est maître d'oeuvre de la charge utile.

Trois compagnies américaines suggèrent initialement à Thomson-CSF de participer à leur proposition : General Electric, Hughes et Ford Aerospace.

Avec General Electric, les contacts initiaux ne seront pas poursuivis car cette société décide assez rapidement de ne pas présenter de proposition. Entre Hughes et Ford se manifestera une concurrence acharnée pour attirer la participation de Thomson-CSF. Lorsque Intelsat publiera l'annonce préliminaire de l'appel d'offres, seules ces deux compagnies exprimeront l'intention d'y répondre.

L'appel d'offres est publié par Intelsat le 26 mars 1981 et les propositions sont remises le 24 juillet suivant.

Le Département DSP remet à Hughes, le 5 juin 1981, sa proposition pour la part qui lui est offerte.

Selon les habitudes d'Intelsat, chaque proposition doit comprendre un chapitre sur les prix, livré séparément des autres chapitres (technique, organisation, planning, etc.). Le premier examen des offres doit porter uniquement sur ces autres chapitres.

Intelsat doit, suite à cet examen, choisir un ou deux soumissionnaires pour une première négociation, ces derniers pouvant ensuite introduire dans leur offre les modifications résultant de la négociation, et soumettre une offre de prix définitive tenant compte de ces modifications. C'est à la suite de ce processus qu'Intelsat doit choisir le bénéficiaire du contrat.

L'appel d'offres demande que le plan de paiement prévoie que le règlement d'une partie du montant du contrat soit différé après la livraison des satellites, et soit lié au bon fonctionnement en orbite de chacun d'eux.

C'est la poursuite de la méthode des «incentives», mise en oeuvre depuis Intelsat IV, mais où le pourcentage retenu pour les paiements différés augmente de programme en programme sous l'effet de la concurrence pour atteindre des valeurs de l'ordre de 20 %.

Une clause nouvelle est apparue : le soumissionnaire doit s'engager à ne pas souscrire d'assurance contre la perte éventuelle de ces «incentives».

L'appel d'offres porte sur une quantité initiale de cinq satellites, avec ensuite des options pouvant aller jusqu'à onze satellites supplémentaires, soit un total de seize.

Afin de s'assurer que Thomson-CSF fera l'effort maximum auprès de la délégation française à Intelsat pour obtenir un vote en sa faveur, Hughes offre à Thomson-CSF de lui sous-traiter, pendant huit ans, des matériels supplémentaires, soit pour des satellites Intelsat, soit pour d'autres satellites de télécommunications, américains ou non.

Les prix de la part du Département DSP dans la proposition de Hughes sont de 21 millions de dollars pour les cinq premiers satellites, 13,2 millions pour les trois satellites suivants, et des prix proportionnels à ce dernier pour des options supplémentaires allant jusqu'à huit satellites. Il faut ajouter à chacun de ces deux prix des montants respectifs de 6,8 et 3,5 millions de dollars correspondant à des TOP à 14 GHz fournis par la Division Tubes Électroniques.

Les sous-traitances supplémentaires que Hughes s'engage à passer, après avoir gagné le contrat Intelsat VI et bénéficié dans ce but du soutien de la délégation française, doivent s'élever à un montant compris entre 30 et 60 millions de dollars échelonnés sur huit ans.

Hughes s'engage de plus à subir une pénalité si le montant minimum des sous-traitances prévues n'est pas atteint.

Cet accord est négocié par Paul Visher pour Hughes, et par Jacques Chaumeron et Michel Lasalle, sous l'égide de Philippe Giscard d'Estaing, pour Thomson-CSF. Il est conclu le 23 juillet 1981, c'est-à-dire la veille de la remise de la proposition à Intelsat.

Vient ensuite l'examen des offres par Intelsat. En septembre 1981, le Conseil des gouverneurs rend visite aux deux soumissionnaires afin de se faire présenter leurs moyens industriels et juger sur pièces des travaux préparatoires sur le programme et de la façon dont il est prévu de le gérer.

Jacques Chaumeron et Michel Lasalle sont invités à cette présentation chez Hughes, qui a lieu les 20 et 21 septembre 1981. Enfin, après six mois d'un «suspense» émaillé, surtout vers la fin, de rumeurs qui attribuent alternativement la victoire à Ford et à Hughes, le rapport de la Direction Générale d'Intelsat en date du 20 janvier 1982 recommande au Conseil des gouverneurs d'entrer en négociations avec Hughes pour le contrat de fourniture des Intelsat VI. Le 12 février 1982, le Conseil des gouverneurs approuve cette proposition. Les négociations avec Hughes commencent sans délai et se terminent au début de mars, et le contrat est approuvé par le Conseil des gouverneurs le 26 mars. Le travail peut commencer, ou plutôt continuer, pour plus de quatre ans.

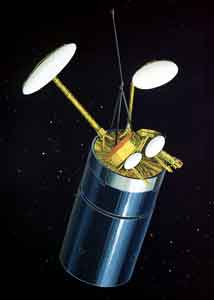

Pour Intelsat VI, Hughes est resté à la stabilisation par rotation, qu'il a déjà utilisée de Syncom à Intelsat IV. La masse sèche prévue pour chaque satellite est de 1 780 kilos, le corps principal du satellite ayant un diamètre de 3,6 mètres et une hauteur de 6,4 mètres, la hauteur totale après déploiement des antennes atteignant 11,7 mètres. La masse au lancement est de 3 750 kilos.

Pour ce lancement, les satellites doivent être compatibles avec

Ariane

4 et avec la navette américaine. Leur durée de vie estimée

est de dix ans. La couverture des antennes, outre des pinceaux étroits

(spot beams) et une couverture globale, comprend deux zones hémisphériques

et quatre zones dans la région atlantique. La charge utile permet

une grande capacité de trafic téléphonique (soixante-dix

mille demi-circuits), l'utilisation du TDMA et la réutilisation

de fréquences. Le premier modèle de vol doit être livré

avant mars 1986.

Le contrat entre Hughes et Thomson-CSF est signé en juin

1982. Il prévoit la fourniture d'équipements pour cinq satellites

avec une option pour onze satellites supplémentaires. Son montant

est d'environ 130 millions de francs.

Les équipements à livrer sont les suivants :

- 12 équipements modèles d'identification (MI), soit :

- 3 récepteurs en bande C en 2 types,

- 3 récepteurs en bande Ku,

- 6 OMUX en bande C en 2 types ;

- 76 équipements modèles de vol (y compris des modèles de qualification MQ), soit :

- 32 récepteurs en bande C en 3 types,

- 10 récepteurs en bande Ku,

- 34 OMUX en bande C en 2 types.

Jean Bouguet est désigné comme chef de projet pour l'ensemble de l'affaire. Il est suivi à ce poste par Jacques Beaucher en 1985 puis par Pierre Jaubert en 1986.

Les travaux doivent démarrer pendant la période du transfert du Département DSP à Toulouse. Afin d'éviter que ce transfert ne soit préjudiciable aux délais de livraison très réduits, les travaux d'étude et de réalisation commencent directement à Toulouse.

Les MI doivent être livrés en juin 1983, les MQ en novembre 1983, les premiers modèles de vol destinés au modèle de qualification du satellite (Y1) en février 1984, et les huit récepteurs du premier satellite opérationnel (F1) en juillet 1984.

La mise au point et la réalisation des multiplexeurs de sortie (OMUX), suivant les spécifications techniques et dans les délais imposés, ne présentent pas de difficultés particulières, bien que ce soit la première utilisation de la technologie de l'invar mince qui vient de faire l'objet de brevets déposés par DSP, qui promet d'être plus économique et offre une plus grande précision dimensionnelle que celle des fibres de carbone utilisées dans Telecom 1. Les modèles de vol destinés successivement aux cinq satellites seront livrés dans les délais contractuels.

Pour les récepteurs, l'hypothèse faite au moment de la proposition a été que malgré quelques différences dans les spécifications, ils pourraient être dérivés assez facilement de ceux développés pour Telecom 1.

En fait, il s'avère assez rapidement que les performances demandées sont très difficiles à atteindre d'une manière répétitive et fiable avec les technologies utilisées. Il faut reprendre complètement la conception, ce qui demande des efforts techniques et des durées d'études plus importants que prévu. Le planning de livraison des modèles de vol s'en trouve très affecté.

Malgré ces efforts, les MI ne sont prêts qu'en octobre 1983 pour la bande C et en novembre 1983 pour la bande Ku.

Compte tenu des retouches des plans, de l'élaboration des gammes et de l'arrivée tardive de certains composants, il apparaît que les modèles de qualification, en dépit des mesures exceptionnelles qui ont été prises, ne pourront être livrés au mieux que fin mai 1984, ce qui compromet les livraisons des modèles Y1 et F1 et rend très risquée la tenue des délais sur F2.

Aussi, tout en mettant en place une organisation séparée pour la fabrication et les essais, il est nécessaire de négocier avec Hughes une diminution du nombre des récepteurs à livrer pour Y1 et F1, soit au total six récepteurs (deux Y1 et quatre F1), afin de pouvoir tenir les délais pour la suite du programme. À partir du milieu de 1985, la situation du planning se détériore à nouveau.

La situation générale d'Alcatel Espace (ATES qui a succédé à la Division Espace) a nécessité la mise en oeuvre d'un plan social avec, au sein de la Direction Industrielle, des mesures de chômage partiel et de réduction de personnel. Ces événements, ajoutés à une augmentation dramatique des coûts cumulés de développement, conduisent à envisager l'hypothèse de l'abandon par ATES du programme Intelsat VI et de la résiliation du contrat.

Finalement, il est décidé de tout mettre en oeuvre pour minimiser les retards de livraisons. Il faut rétablir le moral du personnel de fabrication, très affecté par l'annonce du plan social. Pour renforcer l'équipe d'encadrement et de suivi du projet, on fait appel aux «anciens» aguerris par le projet Telecom 1 : Jacques Beaucher et Pierre Jaubert. Un nouveau calendrier est accepté par Hughes, il constitue la limite acceptable pour la tenue du planning d'ensemble du programme.

L'organisation de l'activité en trois fois huit heures, sept jours sur sept, permet de surmonter les dernières difficultés et d'assurer les livraisons échelonnées des modèles de vol des récepteurs avec beaucoup de retard par rapport au programme initial, mais conformément au dernier calendrier accepté, ce qui restaure la confiance de Hughes. De plus, les coûts sont malheureusement très supérieurs aux prévisions initiales.

La réaction de conscience professionnelle manifestée par tous les participants durant la dernière année du programme évite d'ajouter aux séquelles morales d'un plan social, certes passagères, les conséquences d'un discrédit grave et probablement plus durable, auprès des industriels et opérateurs internationaux, et permet de confirmer le savoir-faire et la présence d'ATES dans l'industrie spatiale.

Dans la «foulée» d'Intelsat VI, ATES livre à la Chine, au milieu de 1986, deux récepteurs pour satellites en bande C dérivés de ceux d'Intelsat VI. Cette référence technique et commerciale contribuera certainement au choix effectué en faveur d'ATES, dix ans plus tard, pour la fourniture de la charge utile du satellite Sinosat.

Un événement survenu pendant le déroulement du programme Intelsat VI fait les gros titres de la presse toulousaine. Du 21 au 23 mars 1984, ATES est chargée d'organiser à Toulouse l'une des réunions périodiques, présidée par Hughes, de «management» du programme. Outre les directions d'ATES, de la Division «Space and Communications» de Hughes, sont présents des représentants des autres sociétés membres de l'équipe de Hughes : NEC du Japon, MBB de RFA, Selenia Spazio d'Italie, SPAR du Canada et British Aerospace de Grande-Bretagne, ce qui est annoncé par le journal La Dépêche comme : «Le sommet de l'Espace à Toulouse».

L'affaire se termine le 18 septembre 1986, par un fax adressé par Henry Di Christina, Directeur adjoint du programme chez Hughes, à Jacques Imbert, Président d'ATES, pour le remercier de la livraison des derniers matériels dus par ATES, et lui demander, au nom de la Direction et des équipes de Hughes, de remercier les équipes d'ATES pour leurs efforts et la qualité du travail fourni.

All rights reserved © Copyright 1999-2004 Alcatel Space, Paris, France.